心理学やコーチングは知識を得れば「できるようになる」ものでもない。サッカー、野球などのスポーツや自動車の運転同様に本やサイトの情報による学習だけでなく、”実践”が大事です。

一方で”高速学習”のヒントが人間の機能を学ぶと分かるのも事実。ここで一つ、”人の学習の仕組み”について考えてみましょう。

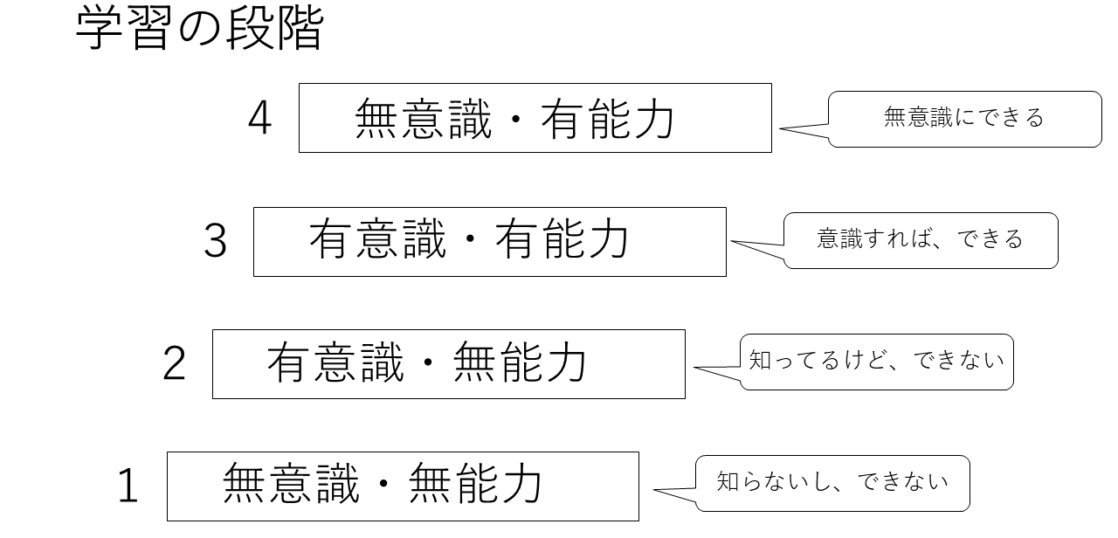

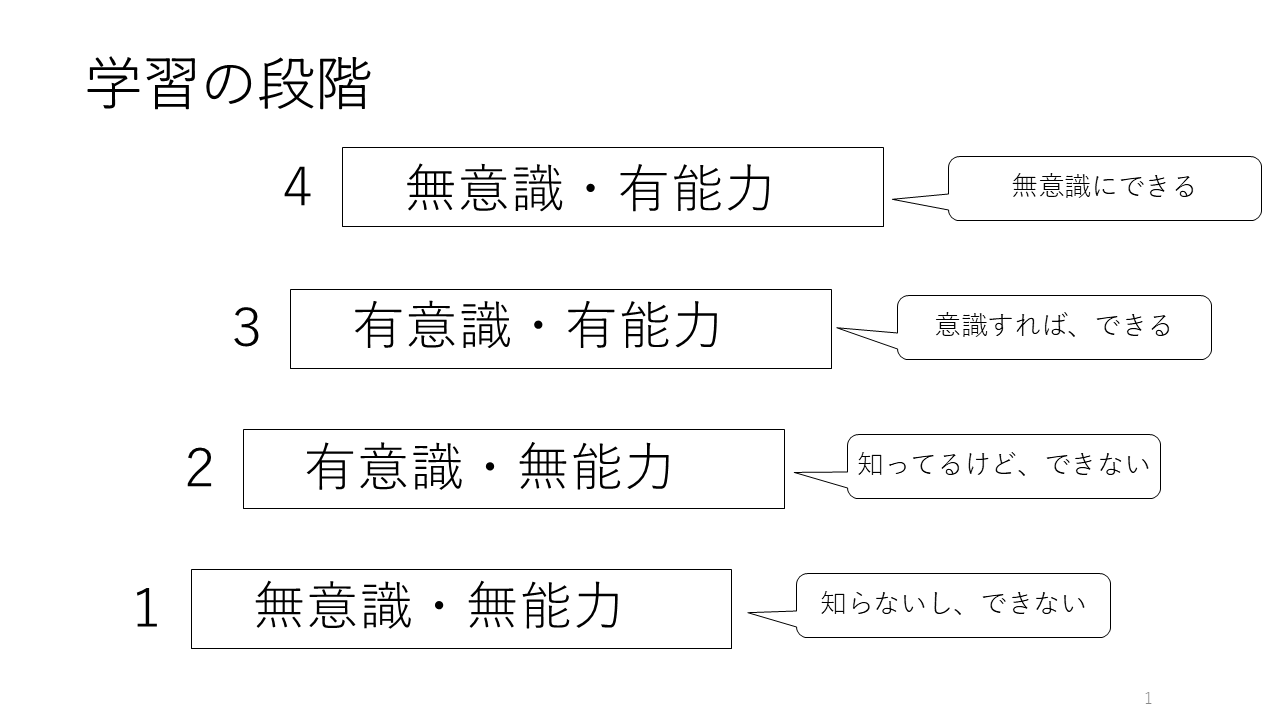

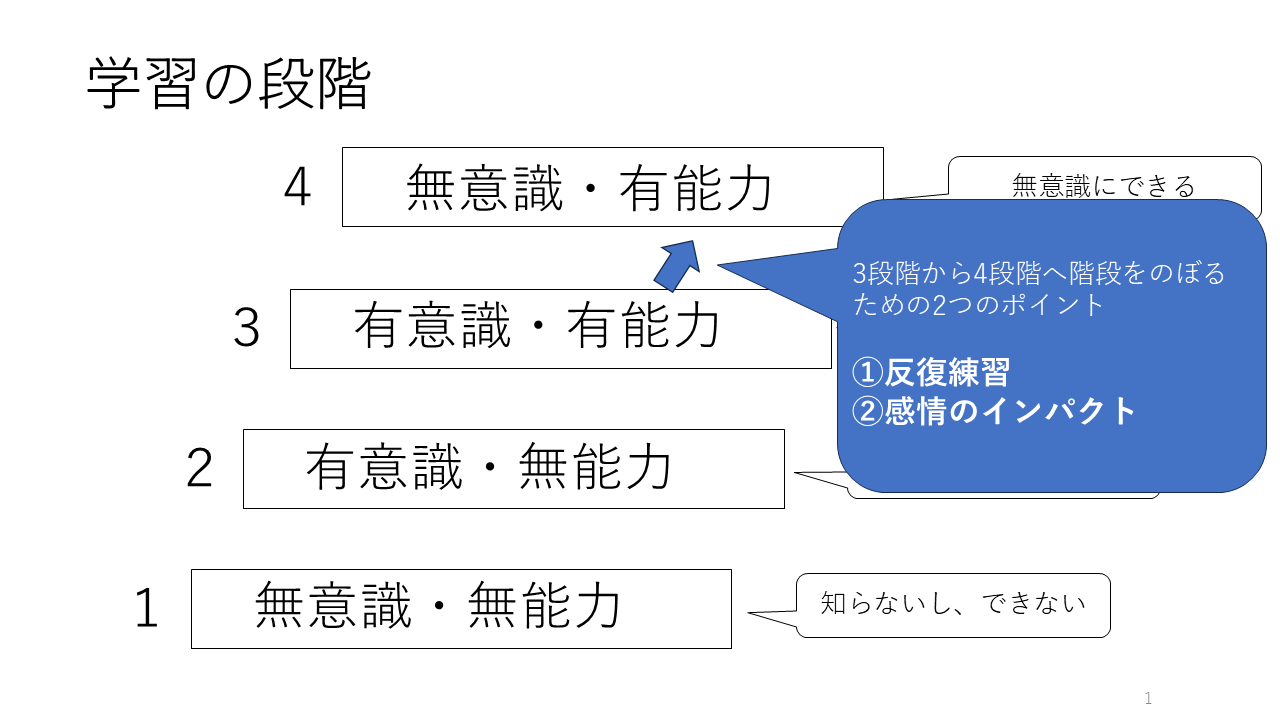

熟達までの学習の4段階~できるようになるステップ~

今からお伝えするのは、人の学習の仕組みです。何かをできるようになるまでのステップなので、幅広い学習に関するものです。テスト勉強はもちろんのこと、仕事やスポーツ、家事や遊びに至るまで、人のあらゆる技術収録に共通するメカニズムです。だからまずはここを押さえておくとよいのです。

人の学習の1段階は、「知らない」し「できない」。(無意識の無能力)

例えば、車の運転を習得する際、まだ車の運転を学んだことも、運転したこともなければ、「知らない」し「できない」。

コーチングであれば、コーチングの意味もやり方もよくわからないし、当然できない、という状態。

2段階は、「知っている」が「できない」。(有意識の無能力)

車の運転を習得する際、まずは学科で運転教本を読みますね。フムフム、アクセスペダルを踏めば車は前に進むのか、、、と。しかしまだ、運転しようとしても知識としては「知っている」けれども、運転自体はやったことが無いので「できない」。

コーチングであれば、「うん、まずは相手の望ましい状態(目的・アウトカム)を確認する必要があるらしいぞ!」と、理解できた。けど、いざ相手と対話をスタートした時、「どうすればいいんだ???」となるような状態。

3段階目は、「知っていて」「意識した時はできる」。(有意識の有能力)

車の運転をし始めた時、意識的にミラーを確認したり、意識的に道路標識を注意したりして注意深く運転を進める。運転の仕方を意識しながら、運転がうまくいくこともあるし、失敗することもある、つまり練習している段階。そんな状態が「意識した時はできる」有意識の有能力。

コーチングであれば「よし、相手の目的(アウトカム)を聞いてみよう!」と意識して、「では、1年後どのような状態になりたいですか?」と相手に質問をして、うまく答えを引き出せている、あるいはうまくいかないときもある、という状態。

4段階目が、「意識しなくてもできる」。(無意識の有能力)

運転免許を取って、日常で運転をするようになると、日々の練習の結果熟達した段階となります。音楽を聴きながら、助手席の相方と会話をしながら、特に運転を意識しなくても勝手に体が動いて運転ができるようになる。これがまさに意識しなくても「できるようになる」ということ。

コーチングであれば、特に意識しなくても、気づいたら対話の中で、相手の望ましい状態(目的・アウトカム)を引き出せている、自然にアウトカムを引き出す質問ができている。そんな状態

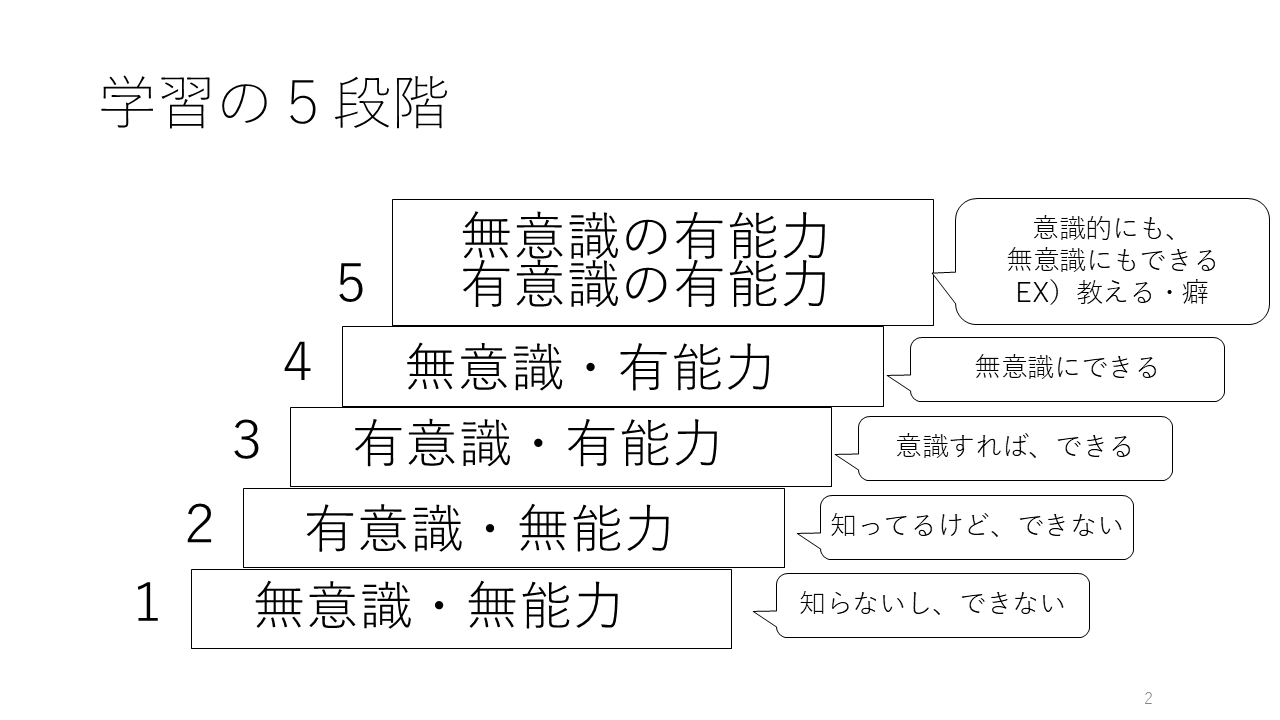

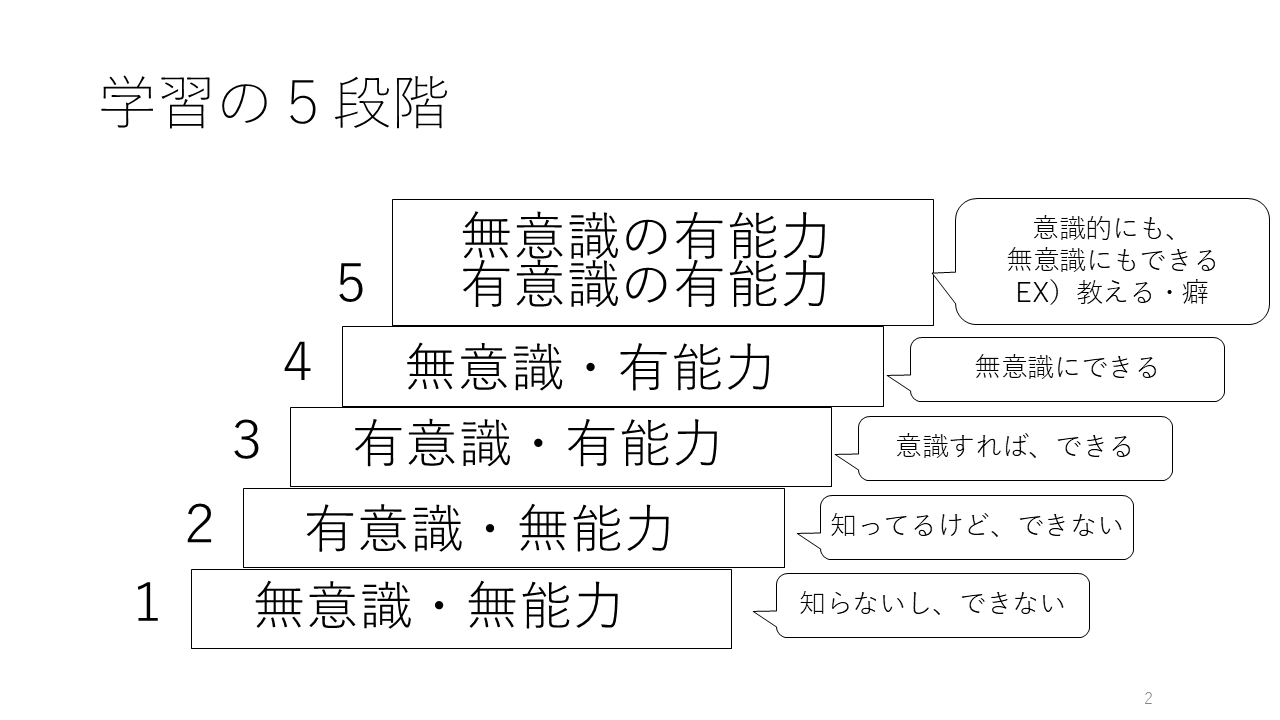

高みに至る学習の5段階~さらなる可能性のステップ~

5段階目が、無意識でもできるし、それを有意識に戻すこともできる(無意識の有能力 且つ 有意識の有能力)

熟達の4段階でゴールと思いきや、実はここで話は終わらない。さらに極みに達するための5段階がある。

私たちは4段階になると、無意識にできるようになる。つまり、慣れてくると意識に上らなくなってくる。

あなたはこう聞かれるかもしれない。「◎◎さん運転上手ですね、どうやっているんですか?」

あなたは喜びと同時に困惑するのでは?ええ、どうやっているか?そんなこと言われてもなぁ。

「うーん。フィーリングですね」

これが4段階の一つの特徴だ。できるようになったことが無意識領域に達することで、今度は言語化ができなくなるのだ。

だが、教習所の教官がこれでは困るだろう。なので彼らは一度無意識でできるようになったことを、有意識に戻し、言語化できるようになっている。「車線変更の際は、サイドミラーを見て、さらに目視で隣に車がいないことを確認し、車線変更するのだ」と、意識下に戻したうえで言語化できているのだ。

これが、さらなる学習段階、第5段階だ。無意識に能力を発揮することもできるし、有意識的に説明することもできる。

コーチングであれば、すでに無意識できるようになったアウトカムを引き出すアプローチを、さらに言語化しやり方を伝えることもできる。

「相手との会話の中で、信頼関係を築こう、その中で相手の表情、しぐさを観察して、質問がウェルカムになる合図を見つけよう。相手と話が弾み、自然に同じ柔らかい表情になっている。同じ姿勢を取っている。そこに気づいたら、機は熟している。」

「こう質問してみよう「いいですね。では、あなたがこれから目指す望ましい状態はどんな状態だろう?それは何年後か?それとも数か月後か?何が見え、聞こえ、どのようになっているだろうか?」全く同じ質問である必要はない。大事なのは相手の未来に興味を持ち、一緒にワクワクしながら話を聞けるよう、状態をつくっていくのだ。」

既に無意識の領域となった、相手のアウトカム(望ましい状態・目的)を引き出すアプローチも、即時に有意識下へもどし、言語化できる状態。それが第5段階の「有意識の有能力 且つ 無意識の有能力」。

※コーチングはアウトカム(目的=望ましい状態)を相手から引き出すことを例に挙げましたが、当然コーチングで大切なことはそれだけではありません。

また、第5段階は教えるレベルであると同時に、癖を直し、再学習を完了する段階でもある。

第4段階は、学習の熟達段階であると同時に、無意識の癖となっている段階でもある。例えば、あなたが日常的な移動手段として自動車を運転する一般ドライバーだとして、そこから第二種免許をとってタクシードライバーになったとする。

お客様を乗せて運転するタクシードライバーは、運転の安全性、快適さなどこれまでと違った水準を必要とするだろう。これまでのブレーキの掛け方が、いささか急であったところ、まことに穏やかに優しいブレーキをかけなければならないかもしれない。

あなたは、これまでブレーキなんて無意識にかけていたかもしれない。だから、いつも通りブレーキをかければ、お客さんにとっては不快なレベルなブレーキをかけてしまうだろう。すでに無意識だからなかなかこれが変えられない。急(とはいえないまでも不快な)ブレーキが癖になっているのだ。

癖を直すためには、無意識となったスキルを、再度有意識に戻していく必要がある。学習の段階でいえば、4段階から2段階に戻すのだ。「ゆっくり絞るようにブレーキを踏もう」というような意識的な学びを、改めて練習していく。一度4段階から2段階に戻るので、それまで一連の動作として一貫性をもっていた行動の連鎖は解除され、再度ぎこちなく、素人のような能力レベルに落ちるのだ。(これをスポーツの世界ではスランプという)

そうして、練習を続けることで、お客さんを乗せるに値するドライビングテクニック(例えば穏やかなブレーキング)を習得し、再度さらにレベルの高い第4段階に達するのだ。

そして、この癖を直してさらなるスキルを習得すると、あなたは日常的なドライビングテクニックも、お客さんを乗せた際の丁寧なドライビングテクニックも、いずれも意識的に選ぶことができ、無意識的にそれを発揮することができる(学習の5段階)。

コーチングの学びも同様だ。あなたは普段の日常的な会話、ビジネスで培った対話術により、コミュニケーションの大半の部分を無意識に行っている、つまり第4段階たるコミュニケーションの「癖 」ができているのだ。

新たに心理学を学びコーチングスキルという選択肢を得るためには、これまで培ったコミュニケーションの「癖」を直さなければならない。反学習が必要になるのだ。

例えば、多くの人は対話の中で条件反射的にアドバイスをしてしまう。

「子供がなかなか言うことをきかなくて、、、。」

「じゃあ、あなた自身が子供の話をよく聞いた方がいいよ!」

と言う具合に。

多くの人にとって、このアドバイス癖を直すのに苦労をするかもしれない。アドバイスのみでコーチングコミュニケーションを体現するのは困難だ(多くの場合、ただアドバイスを言われて受け入れる人は少ない)。しっかりと相手の話を聴き、話を引きだす「傾聴」のスキルが必須なのだ。

ここを反学習する。一度、アドバイス癖を止めることで、学習の2段階にまで戻るだろう(アドバイスではなく相手の考えを引き出さなければならない、とわかっているがまだまだそれを対話スキルとして生かせるようにはなっていない)。ここから3段階の意識的に行い、時に上手くいき、時に上手くいかない、という練習段階を経て、ようやく4段階の無意識に傾聴でき、相手の考えを引き出せるという熟達段階へ達する。

そして、アドバイスを行うモードも、傾聴モードも場合によって使いこなせる第五段階(有意識の有能力、且つ、無意識の有能力)という高みに達する。相手がすでにアドバイスを求める段階に達しているのに、いつまでも傾聴していたら相手がイライラするだろう。タイミングを見て自身をアドバイスモードに切り替え、相手をリードするコミュニケーションを体現できる。こうして、相手の状態に合わせて自分のモードを切り替えるという、幅広い選択肢を使いこなせるようになるのだ。

可能性を広げるために、一度、学習段階を落とし(第4段階→第2段階)、再学習していくことを、「反学習」という。こうして人は学習と反学習を繰り返し、さらなる能力の選択肢を獲得していく。

高速学習のための「2つの要素」

さて、話を学習の4段階に戻そう。練習段階の3段階、「有意識の有能力(意識した時できる)」から、熟達した段階である4段階、則ち「無意識の有能力(意識しなくてもできる)」に達するにはどうすればいいだろうか?

あなた自身、何かをできるようになった時のことを思い出してみてほしい。

実はそのためには2つの要素が必要となる。

2つの要素とは以下だ。

|

1.反復練習 |

1の反復練習は想像しやすい。何事も反復した行動に対して、脳神経が自動プログラムを作る。

身近な例をあげよう。

止まったエスカレーターを昇ったことはないだろうか?

地震や停電、工事中などで運よく(?)、止まったエスカレーターを昇ることがある。そんな時、踏み出した足に違和感を感じないだろうか?ちょっと強く押し返されているかのような変な感覚。

あれは、長年エスカレーターを使っていると、エスカレーターを認識した時点で、人は少し強めに足を踏み出すようにプログラムができている(第四段階)。なので、止まっているエスカレーター(=ただの階段)と頭ではわかっていても、何度も反復行為を繰り返したプログラムは作動してしまい、どうしても強く足を踏み出してしまうのを止められず、違和感を感じる。

意識でエスカレータが止まっていると分かっていても、足は強く踏み出してしまうのだ。ここに第4段階(無意意識化、習慣化、癖)の協力さがある。

話を学習に戻そう。つまり、何事も繰り返し行われると自動プログラム化するのだ。だから4段階(無意識にできるようになる)に達っする、最もシンプルな方法は、とにかく反復練習をすることだ。

だから、非常にシンプルで、コーチングも同じく何度も経験を繰り返せば熟達するのだ。反復経験はかように大事な要素となる。

さて、ここまではシンプル過ぎて、当たり前だろう?と思ったかもしれない。だが本当に面白いのは2つ目、感情のインパクトなのだ。

実は、感情が伴った体験は自動化プログラムを形成しやすい。これは感情のインパクトが大きければ大きいほどその効果がある。感情のインパクトが巨大である場合、実は先ほどの反復練習をスキップして、いきなりプログラムを形成することさえあるのだ。

少しネガティブな例を示そう。

もし子供が幼少期、親に引っぱたかれる経験をしたとする。この時、一回だけのこの引っぱたかれる経験によって、以降、親が頭を搔くような動作をするだけで、子供が防御姿勢を取る場合がある。これは引っぱたかれるという強烈な感情(この場合は恐怖)を伴う経験により、一瞬で自動プログラムが形成されるという例だ。

強烈な感情のインパクトはたとえそれが恐怖だったとしても、一瞬でプログラム形成がなされる。それだけ感情のインパクトは大きいのだ。ただ、これはネガティブな例であり、その後、自動プログラムが作動する(防御姿勢を取る)度に、無意識に引っぱたかれた恐怖の感情が再生されるため、このパターンはストレスフルであり、あまりこのアプローチはお勧めできない。できればポジティブな感情を利用したほうが良いだろう。

少し思い返してほしい、小さい時、身近でサッカーが上手だった子、ほかの子よりもピアノが弾けるようになった子、とても勉強ができる子でもよい、たいていほかの子よりも頭一つ秀でた子は、そのスポーツ、音楽、勉強をしているとき、楽しそうではなかっただろうか?

楽しい、というのは大きなインパクトを伴う感情だ。一つ一つのトレーニングを、感動するぐらいに楽しんで、喜んでやっていたら、それだけ自動プログラムは素早く形成される(第四段階。意識しなくてもできるようになる)。つまり高速学習には楽しい感情、感動がカギになるのだ。

反学習のために必要なフィードバックシステム

コーチングは対話の技術でもある。対話は皆日常で無意識に行っている、すでに熟達した第4段階(癖ともいう)となっているものだ。

真っ白なキャンバスに新たに絵を描くよりも、すでに描かれた絵を描きなおす方が難しいのと同じく、習慣化・癖(第4段階)となっているのを直して新たな能力を身に着けるほうが難しい。よくスポーツ選手がスランプに陥るのがここだ。

野球選手がより上手な相手と対戦するために、現状のバッティング方法では限界を感じた時、コーチから適切な指導を受け、多くの場合はフォームや動作のタイミングなど、より適切な方法を学びなおす必要がある。一度、無意識の有能力(第4段階)となっている今のバッティングフォームは癖となっているので直すのが難しいが、それを分解して一度、より適切なフォームを有意識に戻す。一度4段階から2段階(有意識の無能力)へ戻るのだ。

意識的には新たな適切なバッティングフォームは分かっているが、まだ能力は身についていない。何度も意識的に練習を重ねることで、再度、3段階(有意識の有能力)になる。意識した時は適切なフォームを実現できるようになる。

さらに練習を重ねて、ようやく第4段階(無意識の有能力)、つまり意識しなくても適切なフォームが使えるようになり、こうして、第5段階(有意識の有能力 且つ 無意識の有能力)、つまり新しいフォームも、古いフォームも相手に合わせて使いこなす、という高みに達するのだ。

これらの学習方法を反学習(一度、4段階から2段階に戻り、そこから5段階まで上り詰める)がコーチングの場合も必要なのは、先に示した通りだが、ここで必要なことがある。それは、適切なノウハウの選択である。

野球でいえば適切なバッティングフォームを教える指導者の存在があるように、コーチングでもその人の現在の癖を見抜き、更に必要なコミュニケーションスキルを選定できる存在が必要なのだ。

それは、コーチングの指導者でもあるし、時にはクライアント役を担う相手でもある。いずれにせよ、対話スキルの向上は無意識の癖(例えばアドバイス癖など)直す必要があるため、一人で習得するのは難しく、適切なフィードバックシステムとなる相手、コーチング指導者やクライアント役の存在が必要不可欠なのだ。

5つの学びの必須環境~できるようになる環境とは?~

これまで、人の学習の仕組みについて説明をしてきた。ポイントをまとめると以下だ。

1.習熟には反復練習が必要

2.高速学習には感情のインパクトが必要

3.反学習のために適切なフィードバックシステムが必要

上記を踏まえて、適切な学習環境の選定のための必要な5つのポイントをまとめると以下となる。

①体験を通じた学びがあるか?

②継続できる環境になっているか?

③心を動かす学びになっているか?

④主体性を重視した環境となっているか?

⑤適切なフィードバックシステムがあるか?

①体験を通じた学びがあるか?

単に知識を得ただけでは、学習の2段階(有意識の無能力「知っているけどできない」)にしかたどり着けません。自動車教習の教本だけで運転ができるなら苦労はありません。

大事なことは、心理学/コーチングのノウハウ集ではなく、直に体験できる環境なのです。心理学/コーチングの学びの場を選ぶのであれば、実際にコーチングを実践できるコミュニティや、実際に指導者が実践機会を提供してくれる学習環境を選びましょう。

②継続できる環境になっているか?

特に対話術であるコーチングを身に着けるのであれば、熟達した第4段階、つまり無意識の有能力(意識しなくてもできる)を目指す必要があります。

なぜなら、実践のコミュニケーションの場では、いちいちゆっくり考える暇はないからです。実際は相手の表情やしぐさを観察しながらも、その場その場で適切なメッセージ、質問を相手に投げかける必要があります。

熟練のドラマーが、両手両足を駆使してドラムをたたいて音楽のベースを保ち続けるのと同じく、コーチングも、目・耳・口、表情、しぐさと全身を活用しながら、コミュニケーションのハーモニーを生む必要があります。それは決して有意識的には成されないものなのです。

無意識で能力発揮ができる第4段階に必要なのは、第一に反復練習です。繰り返し実践の場があり、第4段階まで継続できる環境、継続が容易な環境が選ぶポイントとなってきます。簡単に練習をやめてしまう環境では、理解はできても「できるようになる」のは難しいということです。

③心を動かす学びになっているか?

学習の第4段階(無意識の有能力)に達するためのもう一つのポイントは「感情のインパクト」だとお伝えしました。高速学習や効率の良い能力習得のためには、感情の活用が大切です。

ズバリ素早く能力を身に着けたいのであれば、あなたが楽しんで(心を動かして)学べる環境があるか?が重要なポイントとなります。

ただ、知識を詰め込む、無機質な実践を繰り返す、という学びでも能力習得は不可能ではありませんが、ひたすら時間のかかる学びとなるでしょう。反対に、楽しめる要素がふんだんにあればあるほど、感情のインパクトが大きくなり、能力習得の近道になるのです。

④主体性を重視した環境となっているか?

②継続できる、③心を動かす、の両方と関連しますが、確実な能力習得のためには「主体性」が大切です。

⑤適切なフィードバックシステムがあるか?